Mit den niedrigschwelligen Angeboten nach § 45 SGB III in Verbindung mit § 16 SGB II und den Kontaktbeschränkungen während der Covid-19-Pandemie ist das Interesse an aufsuchender Arbeit im Rechtskreis SGB II gestiegen. Die seit 01.07.2023 bestehende „ganzheitliche Betreuung“ (§ 16k SGB II) sieht bereits im Gesetzestext explizit aufsuchende Arbeit vor. Darüber hinaus wurde in § 14 (3) SGB II ebenfalls neu geregelt, dass die Beratung der Jobcenter aufsuchend und sozialraumorientiert erfolgen kann. In diesem Beitrag wird auf Outreach, die aufsuchende Arbeit in Stadtteilen und Sozialräumen, eingegangen (zu Hausbesuchen bei Arbeitslosen vgl. Hammer 2024c).

Definition von Outreach

Das Internet-Lexikon Wikipedia definiert Outreach wie folgt:

„Outreach beschreibt verschiedene Maßnahmen, die Organisationen ergreifen, um aktiv mit ihren Angeboten Menschen zu erreichen, die bisher aus verschiedenen Gründen nicht daran teilhaben können. Dieses Verständnis von Outreach entsteht durch die Verbindung der beiden Bedeutungsebenen bei der Übersetzung aus dem Englischen: „to outreach“ als Verb bedeutet hinausreichen, übertreffen oder überwinden, als Nomen kann „outreach“ mit Reichweite übersetzt werden, aber auch mit Zugänglichmachen von Informationen oder Dienstleistungen an Personen, die andernfalls ausgeschlossen sein könnten.“

(https://de.wikipedia.org/wiki/Outreach)

Foto: Julia Baumgart

Aktueller Forschungsstand

Die Fachliteratur und Forschung zum Thema aufsuchende Arbeit in Stadtteilen und Sozialräumen im Kontext des SGB II ist äußerst begrenzt (vgl. Godehardt-Bestmann 2024). Angaben zum Umfang lassen sich allenfalls einzelnen Projektberichten entnehmen, wobei eine einheitliche Definition von aufsuchender und sozialraumorientierter Beratung nicht gegeben ist. Eine Befragung von Großstädten im Kontext aufsuchender Sozialarbeit, die Wehrheim (2023, S. 452f.) durchführte, ergab keine Nennungen von Jobcentern oder Maßnahmeträgern als beteiligte Akteure. Die Umsetzung aufsuchender Arbeit in Quartieren und Sozialräumen durch Fachkräfte ist demnach unklar. Zudem fehlt es an Evidenz zu den Wirkungen aufsuchender Arbeit in Stadtteilen und Sozialräumen. Für beide Varianten dieser aufsuchenden Form existieren zahlreiche Projektberichte, die ggf. noch nicht projektübergreifend systematisch ausgewertet wurden.

Im Kontext des SGB II stellt aufsuchende Arbeit mangels definierter Standards keine Methode dar, sondern lediglich eine alternative räumliche Ausgestaltung, die von den üblichen Räumlichkeiten der Träger und Jobcenter abweicht.

Outreach in Quatieren und Sozialräumen

Die aufsuchende Beratung ist ein Konzept, das darauf abzielt, Unterstützung in den natürlichen Lebenswelten der Menschen bereitzustellen. Sie ist charakterisiert durch einen lebensweltorientierten Ansatz und bietet eine niedrigschwellige Form der Beratung. Die Präsenz vor Ort ermöglicht eine Kontaktaufnahme ohne Vorbedingungen und den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, wodurch bereits bei der ersten Begegnung Informationen und Beratung angeboten werden können. Im Unterschied zur aufsuchenden Sozialarbeit zeichnet sich diese Form der Beratung durch eine genaue Zielgruppenorientierung auf potenziell leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II aus und ist eng mit den Jobcentern und deren Angeboten verknüpft.

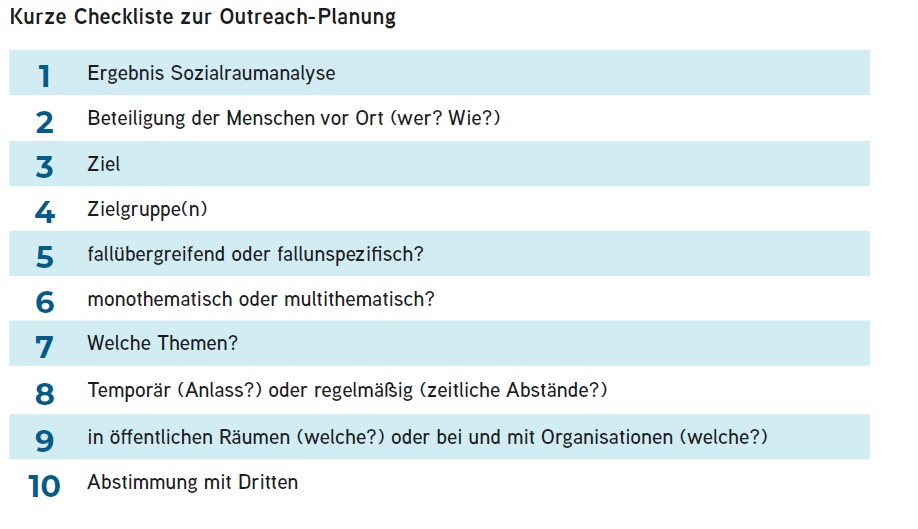

Die aufsuchende Beratung ist in der Regel fallübergreifend (z. B. junge Erwachsene, Alleinerziehende), fallunspezifisch und entweder monothematisch oder multithematisch (z. B. Beratung zur beruflichen Ausbildung, zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit). Die temporäre Ausgestaltung kann durch die Teilnahme an einer Jubiläumsveranstaltung einer Schule erfolgen, während eine regelmäßige Durchführung wöchentliche Vor-Ort-Termine mit einem Beratungsbus, quartalsweise Sozialraumkonferenzen oder jährliche Stadtteilveranstaltungen umfasst. In Bezug auf die räumliche Dimension Nähe-Distanz ist eine Unterscheidung zwischen öffentlichen Räumen und Organisationen vor Ort sowie den Räumlichkeiten der Träger und Jobcenter möglich.

Die Wahl der Form der aufsuchenden Beratung kann durch die spezifischen Ziele der Beratung determiniert werden.

Aufsuchende Beratung in öffentlichen Räumen

Bei der aufsuchenden Beratung im öffentlichen Raum gehen die Beraterinnen und Berater dorthin, wo sich die Zielgruppen aufhalten – auf Plätze, in

Parks oder an andere öffentliche Orte. Dort bieten sie niedrigschwellig und personenübergreifend Information und Beratung an.

Ziele sind zum Beispiel:

- Bekanntmachung der Angebote und Leistungen bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die diese Informationen weitergeben können, insbesondere

bei potenziell Anspruchsberechtigten, die sonst nur schwer zu erreichen sind - niedrigschwelliges Erreichen der Adressatinnen und Adressaten zur Vermittlung an reguläre Beratungsstellen oder ein „Büro“ der Träger oder Jobcenter, auch für potenziell Anspruchsberechtigte ohne Antragstellung

- präventive Wirkung, um potenziell Leistungsberechtigte frühzeitig zu erreichen

- auf diese Weise können indirekt auch Personen erreicht werden, die aus Scham keinen Antrag stellen oder negative Erfahrungen mit Jobcentern gemacht haben.

Fachkräfte der Jobcenter oder beauftragter Träger können an Stadtteilveranstaltungen teilnehmen und dort informieren und Auskunft geben. Ein anderes als das (behörden-)übliche Format zur Zielgruppenerreichung wäre z.B. ein „Mitternachtsfußball“ auf einem frei zugänglichen Platz. In Kombination mit solchen temporären Angeboten ist eine regelmäßige Präsenz zielführend, z.B. durch einen Beratungsbus oder andere mobile Angebote, die regelmäßig zu einem bestimmten Zeitfenster an einem bekannten Ort in einem Stadtteil oder Dorf präsent sind. Das Spektrum kann dabei von Information, Auskunft bis hin zur Beratung reichen.

Foto: Julia Baumgart

Aufsuchende Beratung bei und mit Organisationen

Durch aufsuchende Beratung bei und mit Organisationen vor Ort, wie z.B. Stadtteilbüros, Migrantencommunities, Kirchengemeinden oder anderen Organisationen, kann die Beratung zielgruppenspezifischer gestaltet werden, z.B. für muslimische Gemeinden nach dem Freitagsgebet in der Moschee. Die Beratung kann dann auch themenspezifischer ausgerichtet werden, z.B. auf berufliche Bildung, Spracherwerb oder andere Themen.

Methodische Hinweise

Gemeinsam ist diesen Varianten, dass die aufsuchenden Akteure Gäste in den besuchten Quartieren und Sozialräumen oder Räumen von Organisationen und Gemeinschaften sind. Im Vorfeld sollte der jeweilige Sozialraum analysiert und seine Besonderheiten (kontextualisierte Themen, Herausforderungen und Ressourcen) für die Bewohnerinnen und Bewohner herausgearbeitet werden. Diese Feldkompetenz kann sowohl die Akzeptanz als auch die Wirkung der aufsuchenden Beratung erhöhen. Die Kenntnis und Abstimmung mit anderen Akteuren, insbesondere mit anderen Formen aufsuchender Arbeit im Sozialraum (z.B. Streetwork der Jugendhilfe), ist zielführend. Sowohl mit ihnen als auch mit den Adressaten vor Ort kann das Beratungsangebot ko-produziert werden. Hier können Sozialraumkonferenzen und andere Elemente der Sozialplanung genutzt werden.

Die verschiedenen Formen der aufsuchenden Arbeit werden in der Regel (perspektivisch) in Kombination mit einer Komm-Struktur (Gespräche in der Behörde oder beim Träger) eingesetzt. Insofern stellt die aufsuchende Arbeit eine Brücke und einen Übergang zum individuellen „Gehen“ dar.

Fazit

Die Wahl der Form aufsuchender Beratung sowie die jeweilige genaue Vorgehensweise werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. So findet eine Adaption an Zweck, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen statt, um das volle Potenzial der aufsuchenden Beratung zu entfalten. Dies macht sie zu einem flexiblen Instrument. Allerdings steht aufsuchende Beratung nicht isoliert, sondern sollte stets mit der Komm-Struktur verwoben und nahtlos in den gesamten Beratungsprozess des Jobcenters eingebettet sein.

Unsere Andreas Hammer

hat vor über 30 Jahren den noch bestehenden Träger „Jugendwerkstatt e.V. – Produktionsschule in Baden“ gegründet. Seit vielen Jahren führt er Evaluationen und Fortbildungen durch, berät bei der Drittmittelakquise und Projektkonzipierungen.

Klicken sie hier um zur Webseite von Andreas Hammer zu gelangen.