Ein neues Fokus-Paper der Bertelsmann Stiftung analysiert die aktuelle Situation des Bürgergeldes in Deutschland anhand aktueller Daten der Grundsicherung, historischer Entwicklungen und Reformpläne der zukünftigen Regierung. Dabei werden nicht nur das Konzept des “Förderns und Forderns” betrachtet, sondern auch die wachsenden Verwaltungskosten und deren Einfluss auf die Arbeitsmarktförderung hinterfragt.

Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft

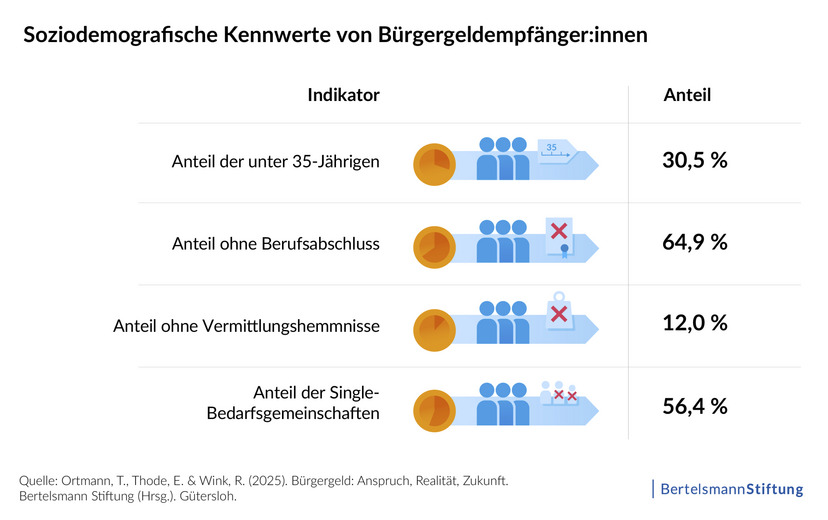

Bürgergeld und seine Empfänger:innen

Derzeit beziehen rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland Bürgergeld. Davon stehen 2,7 Millionen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, da sie nicht erwerbsfähig sind, sich in Aus- oder Weiterbildung befinden oder Sorgearbeit leisten. Rund 830.000 Menschen sind sogenannte Aufstocker:innen, die trotz Erwerbstätigkeit auf Bürgergeld angewiesen sind. Tatsächlich arbeitslos sind etwa 1,9 Millionen Menschen.

Die Gesamtkosten aller Leistungen der Grundsicherung belaufen sich auf 52 Milliarden Euro, wovon 29 Milliarden Euro direkt als Bürgergeld ausgezahlt werden. Die Betreuung der Leistungsempfänger:innen erfolgt durch die Jobcenter, deren Finanzierung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sich nach der Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sowie dem Anteil an Langzeitbeziehenden in einer Region richtet.

Steigende Verwaltungskosten

Die Kosten der Jobcenter sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. 2024 standen den Jobcentern insgesamt 10,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittelverteilung zwischen Verwaltung und Arbeitsförderung liegt dabei in der Verantwortung der jeweiligen Einrichtung. Auffällig ist jedoch, dass die Verwaltungsausgaben in den letzten zehn Jahren um 39 % auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen sind, während die Mittel zur direkten Förderung von Leistungsbeziehenden konstant bei rund 3,8 Milliarden Euro verharren. In manchen Jobcentern fließen bis zu 70 % der Gelder in die Verwaltung, was Zweifel an einer effektiven Budgetplanung aufwirft.

Das Prinzip des “Förderns und Forderns”

Arbeitsmarktexperten der Bertelsmann Stiftung plädieren für eine stärkere individuelle Unterstützung von Leistungsempfänger:innen, um deren Vermittlungshemmnisse abzubauen. Seit der Einführung des Bürgergeldes ist die Zahl erfolgreicher Integrationen in den Arbeitsmarkt um 6 % gesunken. Um diesen Trend umzukehren, müssen gezielte Maßnahmen zur Aktivierung von Arbeitslosen gestärkt werden.

Sanktionen und Anreize für Mehrarbeit

Um die Arbeitsmarktintegration zu verbessern, sollten Sanktionen bei Pflichtverletzungen moderat, aber konsequent umgesetzt werden. Eine frühe Aktivierung direkt nach Antragstellung, beispielsweise durch geförderte Arbeit oder berufliche Qualifizierung, könnte verhindern, dass sich Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt.

Ein weiteres Problem liegt in den geringen Anreizen für Mehrarbeit. Zwar haben erwerbstätige Personen immer ein höheres Einkommen als Nicht-Arbeitende, jedoch führt das Abschmelzen von Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag bei steigendem Bruttoverdienst dazu, dass nur wenig mehr Nettoeinkommen bleibt. Eine Reform der Grundsicherung muss daher dafür sorgen, dass Mehrarbeit finanziell attraktiver wird.

Fazit

Die Analyse der Bertelsmann Stiftung zeigt: Das Bürgergeld braucht eine grundlegende Reform. Neben einer effizienteren Mittelverwendung in den Jobcentern sind eine stärkere Aktivierung, individuelle Betreuung und gezielte Anreize für Mehrarbeit notwendig, um die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern.

Weitere Informationen

Das Fokus-Paper “Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft“